第4章:ゴールを高めつづけよう

核心に迫るゴールに出会う

価値はアファメーションを通じて増える

各スキルの位置づけ

ゴールのイメージのつくりかた

▹ 現在の記事 価値の純度を高める

- 趣味は最強

- 無趣味な人は簡単に考えて

- アファメーションの時間を確保

- この人スゴイ!と思える人に会う

この記事でわかること:価値を純化するには、ゴールの抽象度を高めること

- 未知の価値が必ず存在するという前提を持ち、体験を広げれば価値は純化

- 資源(知識・経験)を体系的かつ網羅的に集めることで、ゴールの抽象度が上がる

- プラスの価値を起点にすれば、挑戦は楽しく持続可能になる

- 高い抽象度のゴールは、あなただけでなく人類全体の幸せにもつながる

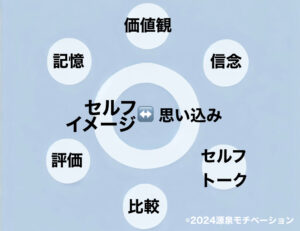

スキル3,4,5,6が繰り返されれば、価値は純化する

ネガティブな感情に邪魔されることなく、スキル3~6が調子よく回り続ければ、ポジティブな状態が維持されつつ価値がより純粋化していくでしょう。純粋化するとは、つまり価値の抽象度が上がるということ。本書のゴール設定を目の前の案件ごとに活用していけば、理屈上、自然とそうなっていきます。

ゴールを高め、自分に挑戦しましょう。ゴールを高めたその先に目指したいのは、さらに抽象化され、純粋化された「自分らしさの価値」です。抽象度の高いゴールは、まだ体験したことがないからこそ、目指しつづけたいものでもあります。

途中で、こんな疑問を抱くかもしれません。

「自分の知らない世界や価値体験が存在するとしたら、その知らないことをゴールに設定できないのでは?」

この疑問に対して、興味深い実験があります。

生まれたばかりの猫を、縦じま模様しか見えない環境で育てると、横じまを認識する視神経の細胞が発達せずに消滅してしまうそうです。その結果、猫は横線を認識できなくなり、たとえばテーブルの上に乗せると、角がみえずに落ちてしまいます。これを私達人間に置き換えて考えると……と、想像することなら、できます。

未知の価値は必ず存在

私たちができることは、「自分には知らない価値があり、体験したことのない世界が「確実にある」という前提を受け入れて、それに親しむことかもしれません。大切なのは、「知らない価値や世界があるかもしれない」ではなく「必ずある」です。その認識が、ゴールを広げ、可能性を拡大します。

登山に行きたいと思い立ち、勢いで山を登り始めても、頂上がどこにあるのかわからなければ、登頂することはできません。同じように、北極に行きたいと思っても、空港でデタラメな便に乗ってしまえば目的地にはたどり着けません。「行く」と決めてこそ到着できるもので、決めていなければ到着はできないのです。それと似たようなもので、未知の価値に関する情報は可能な限り手に入れ、その価値体験に自分は到達する、と先に決めてしまいましょう。

ゴール更新のための資源集め

それまで「自分には関係ない」と思っていた別世界へと一歩踏み出そうとしているとき、力になってくれるのが「プラスの価値」です。価値とは、自分らしさを形づくる興味や関心の源泉です。心のままに、「Want to」の方向に沿いつつ、次のようなプロセスを意識するなら、ゴール更新に役立つでしょう。

《ゴール更新のための資源集めは…》

・ランダムに取り組む

・手あたり次第に試す

・手段を限定せず、柔軟に

・手探りで進める

・新しい経験を積極的に増やす

・大量に行動してみる

・選択肢をどんどん広げる

・体系化に向けて整理する、網羅的に学ぶ

・試行錯誤を躊躇しない

・納得できる着地点が見つかるまでつづける

・体験を通じて学ぶ

前述したように、これらをスムーズに実践するために「環境を自分に整えてあげる」という意識があれば十分です。価値の追求は、飽きることのない楽しい時間です。一歩踏み出せば、あとは見聞きするだけでは得られなかった「実体験の勝負」になっていきます。

具体的にどんな風に進んでいく過程になり得るか、具体的な例をあげて説明します。

ゴールとは抽象度を上げていく手段であり、セルフイメージも遠慮なくどんどん高めていくことになります。これから説明することは、おそらく誰もが日常的に当たり前にやっていることで、拍子抜けするほど簡単なことです。ただし、それを「意識的に」「積極的に」実践することが重要になります。

ここでのポイントは、多くの人が無意識にやっていることを、ゴール設定の意図と結果の関係を理解したうえで「わざと」「意図的に」、どれくらい実践できるかどうかです。時間やお金などのコストはかかるかもしれませんが、それも自分の判断次第です。

たとえば、私は「本は借金してでも読んだ方が良い」という誰かの言葉を見かけ、共感し、実際に借金をしてまで本を買ったことはありませんが、少なくとも本の購入をためらうのをやめていきました。情報をただ受け身で鵜呑みにするのと、自分の価値基準で吟味しながら活用するのとでは、結果に違いが生まれるでしょう。

方向性を意識的に広げていくことで、知識や経験値は体系的に深まり、視野も広がります。。

人は、自分が記憶や知識として持っていないことを「認識することができない」と言われています。エベレストに初めて挑戦する登山者の中には、実際に山肌を目の前に立っても、山の全体像を「見ることができない」人がいるそうです。想像を超えた高さのため、視界に入っていても認識できないのです。ですが、ガイドの説明を聞いたり情報を得ることで、やっと「見えた」「目の前にある」と認識できるようになります。

学びは、Want toから広がる

このように、目の前にあっても見えていなかったものを認識するきっかけとなるのが「Want to」です。

たとえば、[3-1]自問自答による深掘りや、[4-1]人生カテゴリーの視点を通して、「以前からやりたかったことや」、「これからやりたいこと」に、気づき始めたかもしれません。

たとえば、人生カテゴリーを俯瞰した結果、「富士山の姿を間近で見たい」と、改めて認識したとしましょう。すると、次のような疑問がわいてきます。

具体的にいつ頃行く?

どの方向、どの位置から見るのが一番美しい?

交通手段は?

どんな荷物が必要?

旅程は?

誰と行く?

こうした疑問からやりたいことを整理すると、自然と情報を網羅したくなり調べ始めるかもしれません。そして、心の赴くまま富士山に関する情報を探しているうちに、国内のほかの美しい山々や、素晴らしい名所/絶景についても目にする率も高まります。

このように、やりたいことが明確になり流れに任せ展開していけば、それだけでゴールの抽象度は上がります。その周辺情報にも自然と興味がわき、知識が広がる」という現象が起こります。知識や経験を体系的に深めるためにも、まずは「Wamt to(やりたい)」を起点に、自分の興味を広げていくことが大切です。

興味ある分野を流れに任せ展開させていくだけで、ゴールの抽象度は上がっていきます。たとえば「富士山に登りたい」というゴールを持っていたとしても、次第に「せっかくなら日本全国の絶景を制覇したい」と考えが広がり、焦点が「山」から「絶景」へとずれていくこともあるでしょう。あるいは「カメラを買って写真を始めよう」という方向に発展する可能性もあります。

重要なのは、価値に一致していれば、それ自体が冒険心を高めて挑戦する実感を得られるということです。本書のスキルを一度でも、最初から最後まで実践していれば、ゴールの価値に関連する情報は、これまで以上に目に入りやすく、耳にも入りやすくなっているはずです。

富士山を目指していたはずが、世界には多くの魅力的な世界遺産が散らばっていることにも気づくかもしれません。また、世界遺産を巡る旅人の中には、驚くほど情熱的で影響力がある人たちがいることを知るかもしれません。

さらに、カメラに興味を持った場合、心を打つような写真を撮るためには、これまで知らなかった技術や道具、感性、探究心、コスト、知識などが必要だと発見するかもしれません。そして、要るのか、などの発見になるのかもしれません。そして、こんなにも挑戦的で天才的な表現をする写真家がいたのか、など、追求には終わりがありません。

このように、ゴールの抽象度は、知識を広く深く学んで経験を重ねることで、意識しなくても自然に高まっていきます。好きなことであれば、「やりたいこと」そのものなので、心の赴くままに従えばOK、ということになります。

もし途中でブレーキがかかるようなら、本書の手順を活用し、ネガティブな要素を突破すると良いでしょう。

ゴールの抽象度を高める上で重要なのは、網羅的かつ体系的な情報や知識、そして、それに伴う経験値です。

また、人生のほかのカテゴリーでも学びを深めていけば「暇で困る」ような時間はほとんどなくなります。人と比べている時間さえも惜しくなります。もし、人と比べて怯え始めたとしたら、それは自分らしいゴールからずれている可能性があるサインかもしれません。

知識だけでなく、実際の経験を積むことでも、ゴールのレベルを引き上げることができます。

たとえば、カメラに興味があるなら、実際にカメラを見て手に取って撮影してみることで、新たな視点が生まれ、興味や疑問が湧いてくるでしょう。プロの写真家に直接話を聞く機会があれば、「自分は何から始めたいか?」「何からスタートできそうか?」といった具体的なモチベーションが生まれ、一気に情報量が増えます。それまで感じていなかった親近感が芽生えたり、新しいゴールや新しいセルフイメージがより現実的に感じられるようになるかもしれません。さらに、現役の写真家の撮影現場に同行できれば、臨場感は格段に高まるでしょう。

もし、自分が圧倒されるほどの存在や、強く憧れる人物に出会えたら、それをすぐにゴール合成5-3に組み込んでください。

映像やコンテンツを視聴するのも良い方法ですが「肌感覚での体験」も同じくらい重要です。映像やコンテンツだけで満足せず、実際に人と会い、話す機会を積極的につくることも大切です。妥協する必要ありません。

つまり、「新しい知識や経験を積むことで、ゴールの抽象度は自然と高まる」ということです。

本書でのゴールの定義には、「自分自身」だけでなく、「自分に関わる存在(人々や環境)」それらとの「関係性」まで含まれます。そして、「行動」「モチベーション」「心からそれがやりたいという認識」などの「ポジティブ感情の起点」になっているのは、個人的な「プラスの価値」です。

・誰かに強制されたものではなく、自分が本当に大切にしたいもの

・たとえ止られたとしても、進みたい道を示してくれるもの

・優先したい大切で重要なもの

・やらされ感なく、納得感があって取り組めるもの

これらの方向へ、自然と向かわせてくれるものが「価値」です。自発的な行動にはプラスの価値が深くかかわっています。

スキルの目的は、ゴールへ向けた自然な行動を起こすことでした。

富士山への旅程をきっかけに、日本の絶景、世界遺産、カメラ、写真の世界、写真家の活動へと興味が広がり、ゴールの抽象度を高めたという例を挙げました。この過程で何が抽象化されたのは「プラスの価値」です。

価値は「いま・ここ」に存在する

価値は、入れ子構造のように捉えることができます。

たとえば、人にとって普遍的な価値として「幸福」や「平和」がありますが、これは抽象度が高い概念です。捉え方には個人差があるものの、「平和」という価値を「愛」というさらに大きな概念(入れ子)で包むことができるかもしれません。「平和」は「信頼」を含み、「信頼」は「協力」、「協力」は「和解」を含むなど、包含の関係が成り立ちます。

つまり、ゴール設定とは「個人的なプラスの価値を発展させ、よりポジティブで高い抽象度で存在する価値へとつないでいく活動」でもあるのです。

つまり、本書の手順をリアルタイムの出来事や目の前の課題に活用すると効果的です。感情は「今・ここ・目先のこと」にいちばん強く存在するからであり、感情と密接につながっているのがプラスの価値だからです。

価値から逆算してゴールを設定しないで

ただし、ここで「では、自分のゴールを人類の平和に設定しよう!」と早合点する人がいるかもしれません。「きっかけ」や「たたき台」としてなら間違いではありませんが、価値とゴールは同じものではありません。「平和」や「豊かさ」などの価値そのものはゴールに先立つものではありません。

ポジティブな脳内ネットワークは「体験」を基盤にしてつながっていきます。試行錯誤なしでの「ゴールは平和にしよう」「ゴールは豊かさだ」などの判断は、回り道になってしまいます。実際の体験を通しての探求が、着実な早道です。価値は未来のゴールのビジョンと体験から「結果的として発見されるもの」です。一般化しているような価値そのものを、先にゴールには設定できません。

私自身、かつては「価値」から逆算しゴールを設定していた期間もありました。ですが、その期間は思うように状況が変わらず、自己評価も向上することはなく、今は間違いだったと思っているからです。なぜなら、価値を優先してゴール設定すると、他人の価値観が混ざってしまうことがあり、自分の体験から湧いてきた言葉でないものはズレが大きいのです。本書の方法でスタートできる人は、結果はもっと早いでしょう。

同じ「富士山」から始まっても、人によってゴールの方向性は異なります。

・「勝利」や「NO.1」であることに価値を置く人は、「エベレスト登頂」がゴールの視野に入ってくるかもしれません

・「美しさ」「感動」に価値がある人なら、次はマッターホルンを見に行きたくなるかもしれません

・「健康」という価値が起点なら、家の裏山一帯をウォーキングコースに変えるなどのゴールになる可能性があります

これらの異なるゴールには、共通する価値があるとすれば「自然との一体感」などに統合できるかもしれません。ですが、そこへ至る道筋は(エベレストorマッターホルンor裏山など)人によって違うのでしょう。

あなたの「高いゴール」と「高いセルフイメージ」は人類のゴールにつながっている

たとえば、「犬猿の仲」と言われる犬とサルにも共通の価値があるとしたら、それは「動物の幸せ」かもしれません。さらに抽象度を上げると、「人間を含む生き物全体の幸せ」につながります。このように、生き物の◯◯といったより抽象度の高いゴールに確信を持つことができると、「自分だけでなく、ほかの誰かが喜んでいた方が、格段に嬉しい」という価値観へと発展していきます。逆に、「自分だけが満足すればいい」的なゴールだと、周囲のやっかみや妨害が生じやすく、成功とは言い切れません。

「価値観の違い」が対立や葛藤を生むことはよくあります。しかし、個人のゴールが高い抽象度へ発展していけ、理論的にはその対立は解決されるはずです。もし、全員がポジティブな抽象度の高いゴールを持つことができたなら、「結局のところ、みんな幸せで豊かに暮らしたいという共通の目的を持っていたのだ」と気づく日が来るかもしれません。私自身のゴールやモチベーションも、そこにつながっています。

富士山の例のように、「高いゴール」と「高いセルフイメージ」を追求することは、「身勝手」や「自分さえ良ければいい」という考え方とは正反対のものです。あなたのゴールが超出世レベルであればあるほど、ポジティブであればあるほど、大きければ大きいほど、「自分らしさ」という本来の姿を取り戻せる人が増える確率が高まり、人類全体の成長にもつながるでしょう。だからこそ、ゴール設定に躊躇や遠慮は必要ないのです。

🔹 前のページ:「ゴールのイメ…」へ ◃ 戻る

![[5-1-4] セルフチェック](http://anmicoach.com/wp-content/uploads/2025/05/5-1-4-150x150.png)

![[1-9] 1-7(と1-8)を小箱へ入れる](http://anmicoach.com/wp-content/uploads/2025/05/1-9-150x150.png)

![[2-0-1-1]超出世の要素を加える](http://anmicoach.com/wp-content/uploads/2025/05/2-0-1-1-150x150.png)

![[1-7] 価値達成状態でみる1-1の様子は?](http://anmicoach.com/wp-content/uploads/2025/05/1-7-150x150.png)